「神経」に関する様々な病気を診断・治療

当院の専門医にご相談ください

当院の専門医にご相談ください

診療科目/脳神経内科

神経難病は専門医の診断・治療を

診療科・診療センター

脳神経内科

C棟2F

神経難病は専門医の診断・治療を

診療科・診療センター

脳神経内科

C棟2F

診療科目/脳神経内科

「神経」に関する様々な病気を診断・治療

当院の専門医にご相談ください

当院の専門医にご相談ください

主な対象疾患

脳神経内科の全般を診療しています。対象疾患は下記のとおりです

脳神経内科<対象疾患リスト>

脳血管性認知症、神経難病などの神経変性疾患(アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症)、脊髄小脳変性症、多系統萎縮、自己免疫が関与する多発性硬化症、視神経脊髄炎、重症筋無力症、多発性筋炎、急性炎症性脱髄性多発神経炎、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、しびれや痛みを呈する末梢神経疾患、頸椎症、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィーなどの筋疾患、頭痛、片頭痛、緊張型頭痛、顔面神経麻痺、顔面痙撃、三叉神経痛、肋間神経痛、坐骨神経痛、不眠、てんかん、脳炎、簡膜炎、中毒、遺伝病、脳脊髄液波少症、睡眠時無呼吸症候群、嚥下障害、構音障害、失語、痙學、痙性麻痺+を押していただくと症状や治療についての簡単な解説がご覧いただけます。

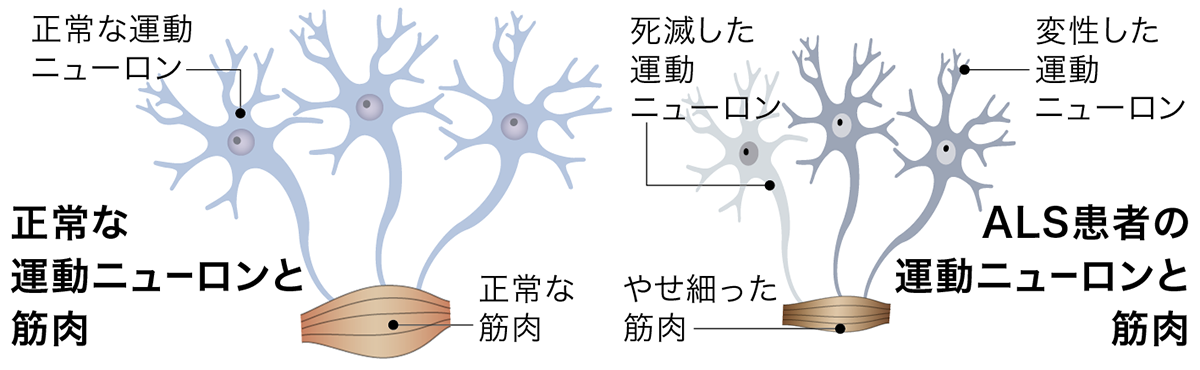

筋萎縮性側索硬化症

手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉の力がなくなっていく病気です。 筋肉の運動をつかさどる運動ニューロンという神経が障害をうけ、脳から「手足を動かす」という伝達が されないことにより、力が弱まり、筋肉がやせていきます。

症状

箸が持ちづらい、手や足が上がらない、走りにくい、疲れやすい等の運動障害のほか、 舌やのどの筋肉が弱くなるために、食べ物や唾液を飲み込みにくくなります。 そして舌が動きづらいため、言葉が不明瞭になります。 認知症を合併する場合が多く、進行するとその頻度は高くなる傾向があります。

治療

根治治療はなく、進行を抑制する治療として薬物療法やリハビリテーション等を実施します。

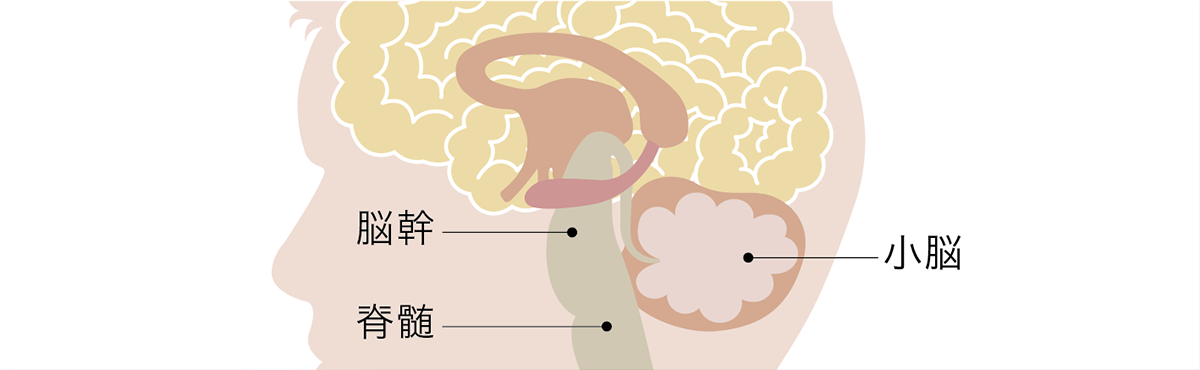

脊髄小脳変性症

歩行時のふらつき、手の震え、ろれつが回らない等を症状とする神経の病気で、 その原因が、血管障害、腫瘍、感染、炎症、代謝、栄養障害等ではない疾患の総称です。 現在では、病気の原因の多くは解明されていますが、一部まだ原因の解明されていない病気もあります。

症状

主な症状は、起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、口や舌がもつれる等の症状です。 脊髄小脳変性症では、これらの症状がゆっくりと進むのも特徴です。

治療

現在は、症状を和らげる治療法が知られています。運動失調の他、足のつっぱり、めまい等に対して薬で治療します。

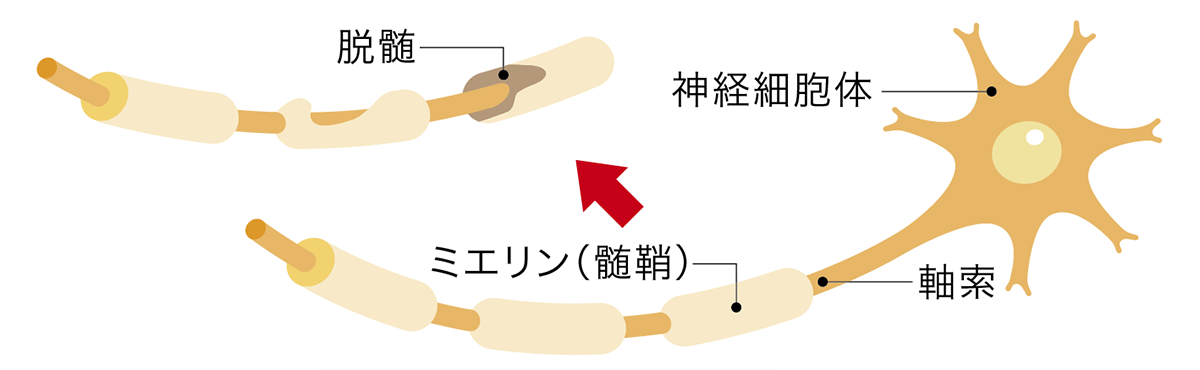

多発性硬化症

多発性硬化症は、脳や脊髄、視神経に病巣ができ、様々な症状が現れる病気です。 多くの場合、症状が出たり、治まったりを繰り返します。 神経細胞の一部が突起のように長く伸びた脳の情報を伝える働きをする軸索はミエリンで覆われています。 ミエリンは脳の情報をスムーズに伝えるために不可欠ですが、何らかの原因で障害され、軸索がむき出しになった場合に 情報がスムーズに伝わらなくなるため、様々な症状が現れるようになります。

症状

症状は多岐にわたり、痛みやしびれなどの感覚の障害や視力が急に低下するなどの眼の障害 、 理解力が低下したり、忘れっぽくなる精神的な症状などがあります。

治療

完全に治すことはできませんが、進行を遅らせたり、症状を和らげたりすることはできます。 なるべく早めに治療を開始することが重要と考えられています。

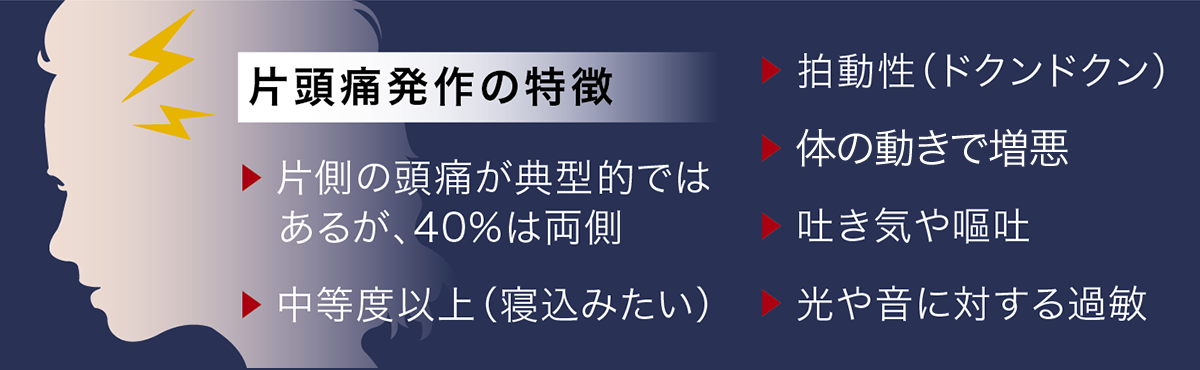

頭痛症(片頭痛など)

前頭から側頭に強い頭痛が起こり、頭痛の起こる前には視界の中心が見えづらくなったり、 きらきらと輝くものが見える等の前兆を伴う場合もあります。また女性に多いのも特徴です。 片頭痛は数時間から24時間ほど痛みが続きますが、睡眠で改善する傾向があります。 原因は脳血管が拡張することにあると言われていますが、空腹やストレス、 食物(ワイン、チョコレート、ナッツ等)で誘発されることもあります。 片頭痛は歳を重ねるごとに減少する傾向があります。

症状

片頭痛発作は通常4~72時間続き、頭痛の程度は中等度~高度で日常生活に支障をきたします。 また、悪心(吐き気)、嘔吐を伴うことが多いです。

治療

片頭痛の治療は2種類あり、頭痛発作が起こった時になるべく早く頭痛を鎮める急性期治療と頭痛がない日も薬を飲んで、頭痛発作を起こりにくくする予防療法があります。

神経に関することはぜひ当院にご相談ください。