「がん」を中心に悪性腫瘍から良性疾患まで幅広く、

ほぼ全ての消化器疾患に対する診療をしています。

ほぼ全ての消化器疾患に対する診療をしています。

診療科目/外科・消化器外科・消化器内科・胃腸外科・胃腸内科・肛門外科・腫瘍科

消化器の手術と言えば、『さくら!』

診療科・診療センター

消化器病センター

D棟1F

消化器の手術と言えば、『さくら!』

診療科・診療センター

消化器病センター

D棟1F

診療科目/外科・消化器外科・消化器内科・胃腸外科・胃腸内科・肛門外科・腫瘍科

「がん」を中心に悪性腫瘍から良性疾患まで幅広く、

ほぼ全ての消化器疾患に対する診療をしています。

ほぼ全ての消化器疾患に対する診療をしています。

主な対象疾患

下記に対象疾患のリストを掲載いたします。

「便潜血などの大腸内視鏡検査」や「萎縮性胃炎のフォローでの上部消化管内視鏡検査」など検査のみも可能です。

※他の病院やクリニックからの紹介もお受けしております。

消化器病センター<対象疾患リスト>

| 食道 | 食道がん | 食道裂孔ヘルニア | 逆流性食道炎 |

|---|---|---|---|

| バレット食道 | 食道潰瘍 | 食道カンジダ症 |

| 胃 | 胃がん | 胃腺腫 | 胃粘膜下腫瘍 |

|---|---|---|---|

| 急性・慢性胃炎 | 胃潰瘍 | 機能性ディスペプシア | |

| ヘリコバクターピロリ感染症 |

| 十二指腸・小腸 | 十二指腸がん | 食道裂孔ヘルニア | 十二指腸潰瘍 |

|---|---|---|---|

| 腸閉塞 |

| 大腸 | 結腸がん | 直腸がん | 潰瘍性大腸炎 |

|---|---|---|---|

| クローン病 | 大腸憩室炎 | 虚血性腸炎 | |

| 便秘症 | 下痢症 | 過敏性腸症候群 | |

| 急性虫垂炎 | 腸捻転 |

| 肛門 | 肛門がん | 内痔核 | 外痔核 |

|---|---|---|---|

| 痔瘻 | 脱肛 | 裂肛 |

| 肝臓 | 肝臓がん | 肝硬変 | 急性・慢性肝炎 |

|---|---|---|---|

| 肝膿瘍 | 肝内結石 |

| 胆道 | 胆嚢がん | 胆管がん | 胆石症 |

|---|---|---|---|

| 急性胆嚢炎 | 総胆管結石症 | 急性胆管炎 |

| 膵臓 | 膵臓がん | 急性・慢性膵炎 | 膵管内乳頭粘液囊胞腺がん(腺腫) |

|---|

| その他 | 腹部外傷 (肝臓・脾臓・腸管・膵臓・胆嚢・食道・腸間膜損傷、腹腔内出血) |

||

|---|---|---|---|

| 鼠径ヘルニア | 腹壁瘢痕ヘルニア | ||

+を押していただくと症状や治療についての簡単な解説がご覧いただけます。

食道がん

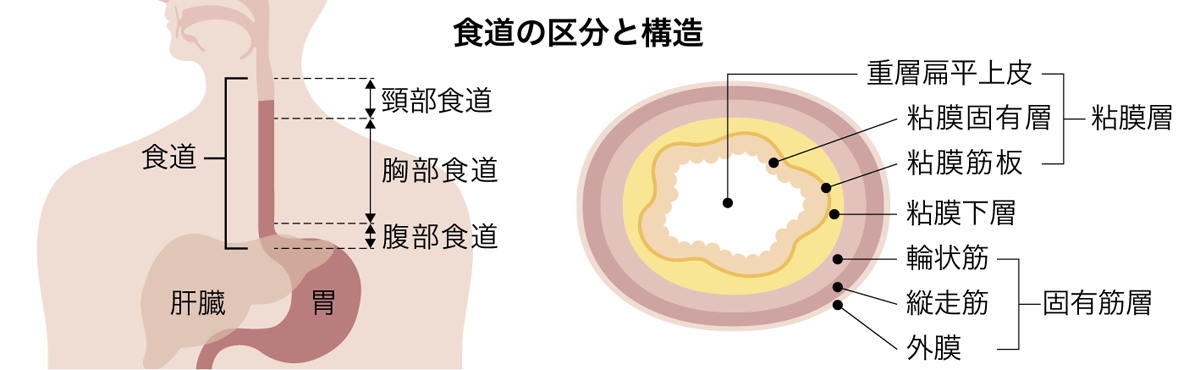

食道がんは、食道入口部に近い下咽頭から胃までを結ぶ25~30cmぐらいある食道の粘膜に現れるがんです。 食道の壁の構造は、内側から外側に向かって重層扁平上皮、粘膜固有層、粘膜筋板、固有筋層とあり、がんの進行はこの順番で組織を侵します。リンパ節や他の臓器に転移する場合もあります。 粘膜内の浅いがんの場合は内視鏡で治療が可能なケースもありますが、粘膜層を超えると食道の切除と周辺のリンパ節切除、胃や大腸による代用食道作成といった手術が必要になります。進行の度合いによっては、放射線や化学療法も選択肢となります。

症状

食道がんは初期症状が分かりにくいがんです。食べ物が飲み込みづらい等の嚥下障害が現れた場合には既に進行がんである場合が多いです。つかえた感じがする等の自覚症状はすべて食道がんとは限らず、食道の他の病気の可能性もありますので注意が必要です。

※早期診断・治療のためには、人間ドックや検診をおすすめいたします。

治療

治療には、手術・内視鏡的切除・放射線治療・化学療法があります。治療方法毎の特長を生かしながら、場合によっては組み合わせて治療を行ないます。また、患者さんのご希望やがん以外の病気、体の全体的な状態を考慮し、治療方法を決めていきます。治療後のフォロー

治療中・治療後に食事が出来なかったり、肺炎によってトラブルが起きる場合があります。当院では入院中に嚥下リハビリや栄養指導を行ない、スムーズな退院を目指します。また肺炎等の緊急時には迅速に対応できる体制が整っています。再発の早期発見のためにも定期的な経過観察を行ない、他の腫瘍のがんの検索も行なっています。胃がん

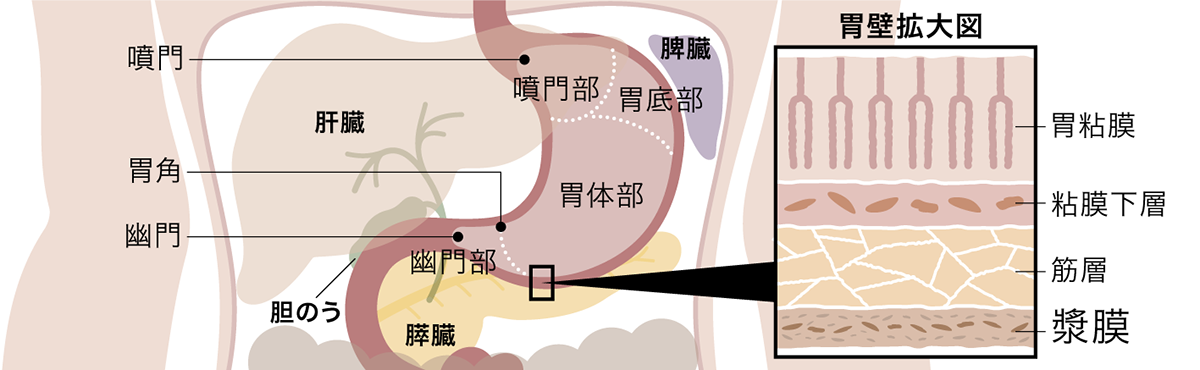

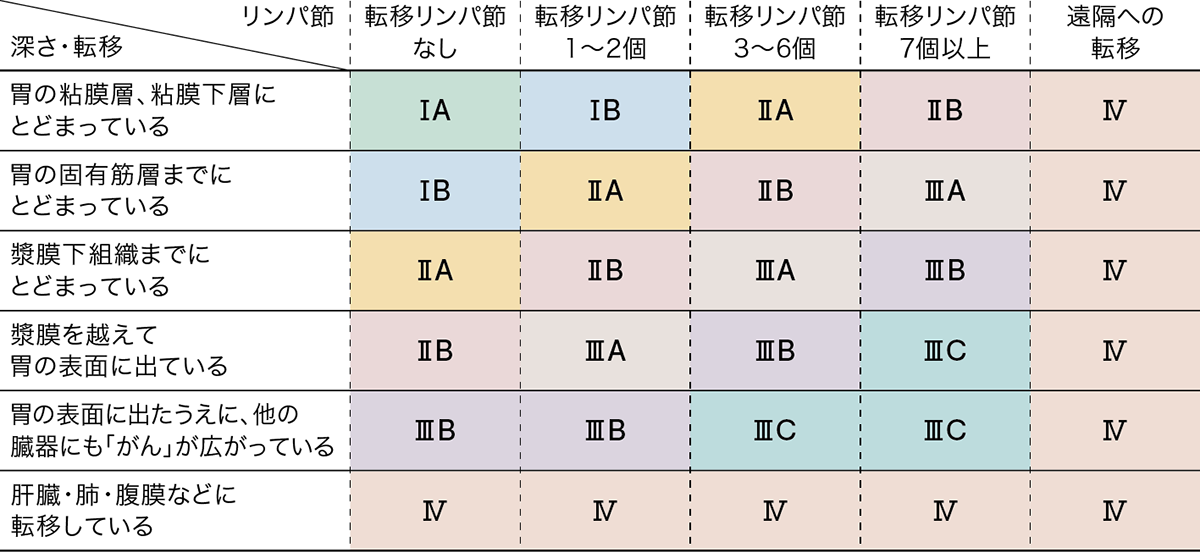

胃がんは、胃の壁の最も内側にある粘膜の細胞が、がん細胞になって増殖を繰り返すことにより発生します。食生活やストレス、喫煙、ピロリ菌などが関与していると言われています。がんが大きくなるにしたがってがん細胞は胃の壁の中に広がって(浸潤し)、いずれは胃の壁を超えて、近くにある肝臓や大腸や膵臓にまで噛み込んで行くことがあります。リンパ節や肝臓や肺など他の臓器にも転移しやすいのが特徴です。リンパ節転移の有無に関わらず、胃の壁のどこまで深く浸潤しているかによって、早期がんと進行がんの分類がなされます。逆にリンパ節転移があっても、がんがある程度浅ければ早期がん、ということになります。

症状

がんは潰瘍を形成する場合は痛みが出ることもありますが、潰瘍を形成しない早期がんでは無症状なことが多く、がん以外の良性潰瘍や胃炎の症状で検査したり、検診で見つかることがあります。症状を呈する場合は、胃痛・不快感・違和感・胸やけ・吐き気・食欲低下・体重減少などがよくありますが、かなり進行しても症状を認めない場合や、無症状のまま多数の転移を認める事もあります。随伴する胃炎や胃潰瘍の症状は胃薬で改善することがあり、検査をすれば見つかる胃がんが、症状の改善により検査を免れ、見つからずに進行する事もあります。また、肝臓や肺などへ転移した腫瘍の増大や増加によって症状が生じる事もあり、これにより発見される事もあります。

※早期診断・治療のためには、人間ドックや検診をおすすめいたします。

手術治療

当院では、早期胃がんには積極的に腹腔鏡下手術を取り入れております。上述のように早期胃がんであっても、リンパ節転移があることがあります。従って、早期胃がんであっても腹腔鏡手術ではなく、開腹手術をすべき場合もあります。胃がんの場所によって、胃の下2/3を切除する幽門側胃切除術や胃を全部切除する胃全摘術を行うのが一般的ですが、がんのできる場所によっては、術後に残こる胃(残胃)の機能を重視して、胃の出口(幽門)を残す幽門保存胃切除術や、胃の入り口付近のがんの場合に胃の入り口を含めた上半分を切除する噴門側胃切除術も積極的に行っています。進行の程度によっては、隣接する肝臓や大腸や膵臓へ浸潤したがんであっても、それらの臓器も含めて切除することができることもあります。当院では幽門側胃切除により胃の一部が残せるようなケースでは、残胃の機能に注目し、残胃と十二指腸、ではなく残胃とその先の小腸を繋ぐ最新の術式(roux-Y(ルーワイ)法)を取り入れています。術後想定される後遺症

胃の手術後に体重減少はある程度起こります。上述の幽門側胃切除術で術後3−6kg、胃全摘術で術後6-10kgの体重減少は起きることがあります。 以前は胃の手術後はあまりご飯が食べれない患者さんが多かったのですが、これは残胃の胃炎(残胃炎)によるものであることがわかってきています。このような残胃炎の起こらない再建術式(ルーワイ法)を採用し、手術後も以前よりしっかりと食べられます。しっかりと食べられるのですが、食べられるから体重減少が起きない、という訳ではなく、体重減少はなかなか避けられません。栄養摂取が難しくなる場合には、術後早期からNSTチームの介入により栄養補助食品などを積極的に取り入れた栄養管理を行なっております。手術後の追加治療

根治手術を行なっても、術後の再発や転移のリスクが高いケースでは、一定期間抗がん剤を内服する、術後補助化学療法を行ないます。術後補助化学療法の目的は、手術後に残る、目に見えないがんが増殖して再発するのを防ぐことです。ステージや年齢、基礎疾患などにより術後補助化学療法を行うかを検討します。がんが胃の筋層に達する深さで、かつリンパ節転移のあるステージⅡA・ⅡBの人、ステージⅢA・ⅢB・ⅢCの人が、術後補助化学療法の対象となります。ただし、ステージⅡのうち、がんが漿膜下層までにとどまり、リンパ節転移がない場合は行われません。また、ステージⅠA・ⅠBの人も術後補助化学療法の対象にはなりません。これらの術後補助化学療法の対象にならないのは、手術により取りきれている可能性が高く、再発のリスクが非常に低いからです。副作用が許容できないほどある場合は、術後補助化学療法を中止することもありますが、多くの場合、生活に支障のない程度の副作用で済むことが多いです。

再発や転移に対する治療

すでに遠くの臓器への転移があるステージⅣの場合や、手術の結果、がんが取りきれずに残ったとき、あるいは再発した場合は、抗がん剤治療(化学療法)が治療の主体となります。この場合の目的は、QOLを保ちながらできるだけ長生きできるようにすることです。化学療法は、効果と副作用とのシーソーです。許容できる範囲や薬剤で抑え込める程度の副作用の中で最大限の効果を追求します。使用できる抗がん剤は内服や点滴でかなりの種類がありますが、年齢や病状や基礎疾患や副作用の出方によって選択していきます。再発や転移による症状を緩和する治療もあります。再発や転移の症状は様々ですが、痛みは真っ先に取り除きたい症状です。当院では早急に医療用麻薬も含めた様々な薬剤を使用して、生活に支障のないところまでの疼痛コントロールを目指します。また消化管の通過障害をきたして、腸閉塞や腹痛を呈する場合は、条件が揃えば手術で病巣を切除したり、前後の腸管を吻合するバイパス術を行うなどして、症状や病状を落ち着かせることもできます。

他の病院で手術できない、とか化学療法ができない、など治療法がないと言われたような場合も、当院ではガイドラインに則った治療以外のオーダーメイドの治療を受けることができる場合もあります。

90歳以上の超高齢者であっても打つ手がある場合もあります。他院では手術のリスクが高かったり、合併症を恐れて手術しないという決断をする場合もあります。一度ご相談ください。当院にご相談いただき、その結果、もとの病院で治療を継続してもらう(セカンドオピニオン外来)、という形で結構ですので、一度お越しください。

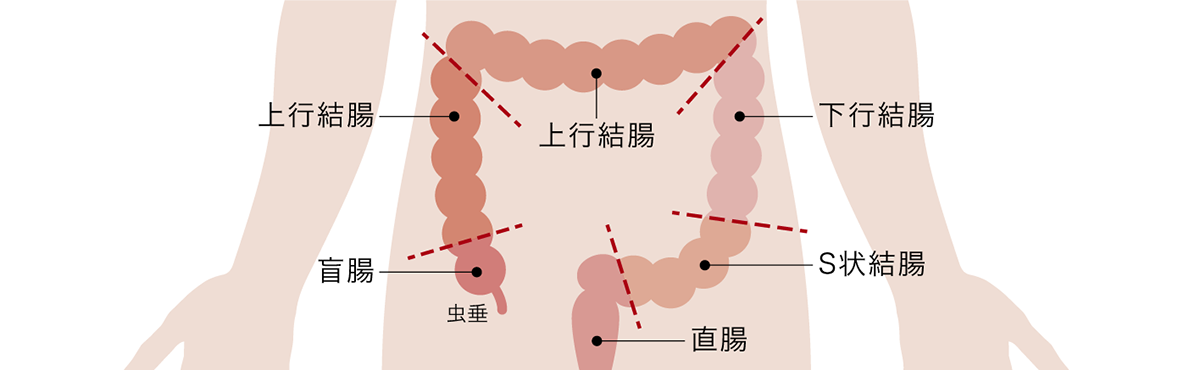

大腸がん

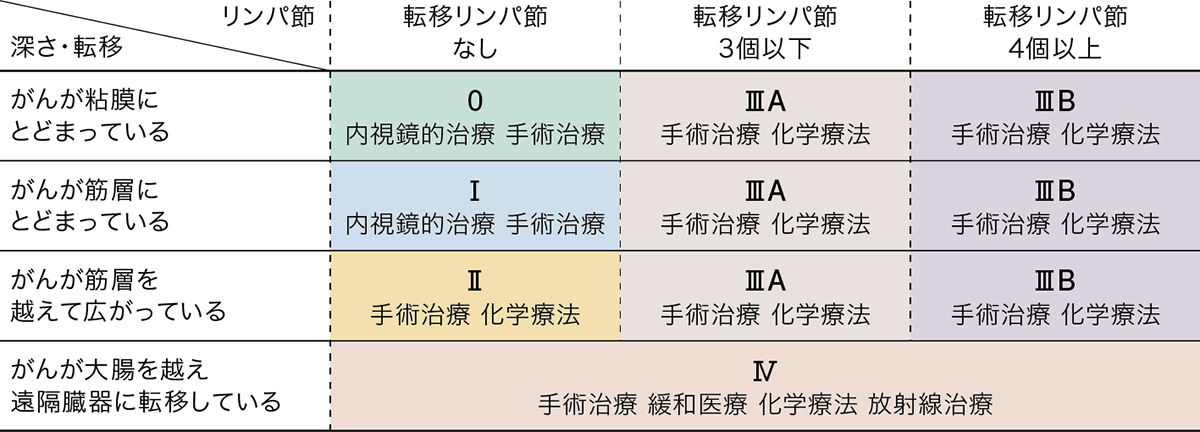

大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんで、日本人では最も多いがんです。大腸の中でも、S状結腸と直腸の頻度が高いです。食生活やストレス、喫煙、肥満などが関与していると言われています。粘膜に発生した早期の大腸がんは、大腸の壁に深く侵入し、進行がんとなり、いずれ大腸の壁の外まで広がります。また腹腔内にがん細胞が散らばって成長したり、大腸の壁の中のリンパ液や血液の流れに乗って、リンパ節や肝臓、肺などの他の臓器に転移して、生命を脅かします。

症状

早期の段階では自覚症状がない場合が多く、進行しても、かなり進行するまで症状が出ないことが多いです。 症状としては、血便、下血、下痢と便秘の繰り返し、便が細い、便が残る感じ、おなかが張る、腹痛、貧血、体重減少などがありますが、できれば、症状が出る前に見つかると治る可能性が高いです。腫瘍の進展により腸管が狭くなり、腸閉塞を呈することもあります。大腸がんそのものの症状ではなく、転移した病気の症状で発見されることもあり、腹痛や違和感、黄疸や発疹、呼吸苦や胸痛などを呈することもあります。検診の便の検査、いわゆる「便潜血検査」で陽性となって見つかるケースもありますが、便潜血で陰性となる大腸がんもたくさんあります。一般に、進行大腸がんのある方で、便潜血陽性となるのは8割程度と言われており、後の2割はこの検査では、すり抜けてしまいます。早期の大腸がんでは、便潜血陽性となるのは5割程度と言われており、「便潜血検査で陰性だったから、大腸がんではない」、ということは全く言えない、ということがわかります。

※早期診断・治療のためには、人間ドックや検診をおすすめいたします。

手術治療

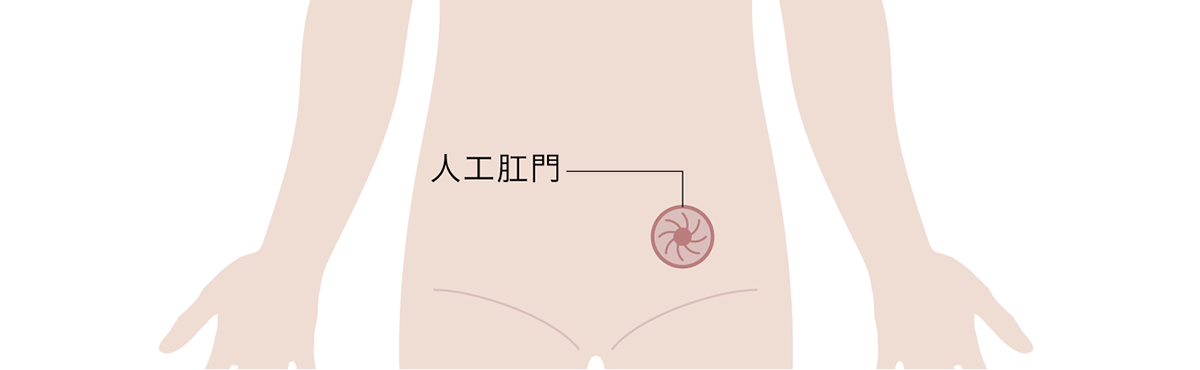

当院では、大腸がんの患者さんのほとんどを腹腔鏡手術で治療しております。腹腔鏡手術では大きな傷をつけずに、病巣を取り除くことができます。がんがあまりに大きくなると、そのがんを取り出すのにどうしてもある程度大きな創を開けなくてはならなくなります。腹腔鏡手術で治療を済ませるためには、できるだけ早い段階でがんを発見することが重要です。大腸がんによる腸閉塞を呈すると、何らかの治療で腸閉塞を解除して、腸閉塞で浮腫んだ腸管が元に戻ってから、腹腔鏡手術をすることができますが、腸閉塞を解除できないようなケースや腸閉塞やがんそのものにより腸管に穴が空いて腹膜炎を伴っているようなケースでは緊急で開腹手術が必要になります。腹腔鏡手術は傷が小さいだけでなく、肉体的に負担が少ない手術で、患者さんにやさしい治療です。また、多くの病院で肛門から近くの直腸がんで永久人工肛門になってしまいますが、当院では肛門からすぐのところにがんがあっても、永久人工肛門にせずに手術できる場合が多いです。他の病院で人工肛門になる、と言われた方も、一度ご相談ください。進行したがんの場合は、肛門を残したり、根治性を高める目的で、手術前に抗がん剤治療(化学療法)を行うこともあります。

手術後の追加治療

根治的な手術を行った患者さんでも、さらに再発率を低減するために、手術後に一定期間、内服や点滴の抗がん剤を投与する、補助化学療法をお勧めすることもあります。術後補助化学療法の目的は、手術後に残る、目に見えないがんが増殖して再発するのを防ぐことです。ステージや年齢、基礎疾患などにより術後補助化学療法を行うか、どんな術後補助化学療法を行うか、を検討します。術後補助化学療法の対象となるのは、リンパ節転移があった場合(ステージIIIaやIIIb)や、リンパ節転移がなくてもがんが深く(ステージII)、また細胞レベルの検査で再発リスクが高い場合です。ただし、ステージⅡのうち、細胞レベルの検査で再発のリスクが低い場合は行われません。また、ステージⅠの場合も術後補助化学療法の対象にはなりません。これらの術後補助化学療法の対象にならないのは、手術により取りきれている可能性が高く、再発のリスクが非常に低いからです。副作用が許容できないほどある場合は、術後補助化学療法を中止することもありますが、多くの場合、生活に支障のない程度の副作用で済むことが多いです。 当院で大腸がんの手術を受けられた場合、術後に抗がん剤以外の内服薬は基本的に追加することはありません。また食事に関して一切の制限はありません。ただし、持病(高血圧や糖尿病、高脂血症など)による制限はこの限りではありません。 また、大腸がんは肝臓や肺に転移しても、切除することができる場合は、治る可能性も十分あります。転移が起きる場所、個数、大きさによっては切除できることがあります。当院では、このような転移巣の切除手術も積極的に行っています。大腸がんの最初の手術の際にすでに肝臓に転移がある場合も、条件が揃えば、最初の手術の際に同時に肝臓の転移を切除することもあります。 当院では手術に年齢制限を設けておりません。90歳を超えて大腸がんの手術を受けられた方も多くいらっしゃいますし、90歳近くで肝臓の複数の転移を切除した方もいらっしゃいます。他の病院で手術できない、と言われた患者さんも、一度ご相談ください。

再発や転移に対する治療

すでに遠くの臓器への転移があるステージⅣの場合や、手術の結果、がんが取りきれずに残ったとき、あるいは再発した場合は、抗がん剤治療(化学療法)が治療の主体となります。この場合の目的は、QOLを保ちながらできるだけ長生きできるようにすることです。化学療法は、効果と副作用とのシーソーです。許容できる範囲や薬剤で抑え込める程度の副作用の中で最大限の効果を追求します。使用できる抗がん剤は内服や点滴でかなりの種類がありますが、年齢や病状や基礎疾患や副作用の出方によって選択していきます。 再発や転移による症状を緩和する治療もあります。再発や転移の症状は様々ですが、痛みは真っ先に取り除きたい症状です。当院では早急に医療用麻薬も含めた様々な薬剤を使用して、生活に支障のないところまでの疼痛コントロールを目指します。また消化管の通過障害をきたして、腸閉塞や腹痛を呈する場合は、条件が揃えば手術で病巣を切除したり、前後の腸管を吻合するバイパス術を行うなどして、症状や病状を落ち着かせることもできます。

他の病院で手術できない、とか化学療法ができない、など治療法がないと言われたような場合も、当院ではガイドラインに則った治療以外のオーダーメイドの治療を受けることができる場合もあります。90歳以上の超高齢者であっても打つ手がある場合もあります。他院では手術のリスクが高かったり、合併症を恐れて手術しないという決断をする場合もあります。一度ご相談ください。当院にご相談いただき、その結果、もとの病院で治療を継続してもらう(セカンドオピニオン外来)、という形で結構ですので、一度お越しください。急性胆のう炎

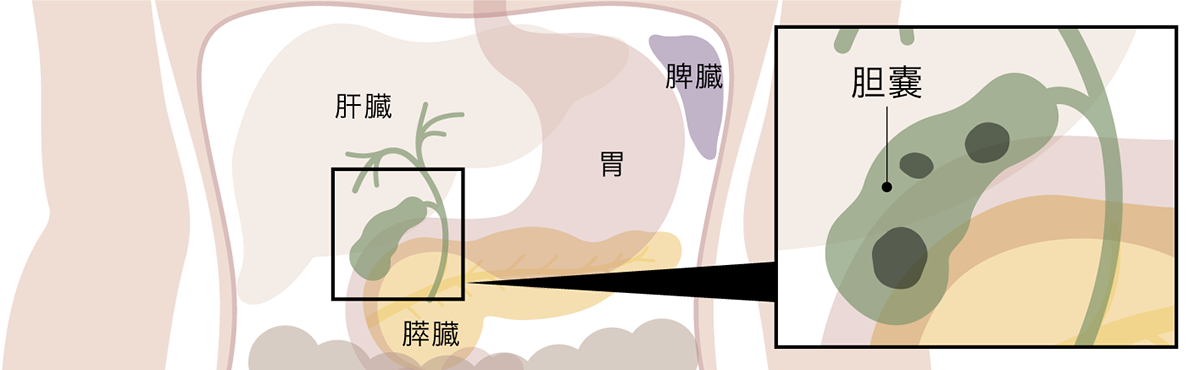

胆のうに炎症が生じた状態を急性胆のう炎といいます。胆のうがむくみ、腫れ、炎症が進むにつれて、胆のうが壊死していきます。放置すると重篤な合併症や命に関わる病気です。症状

初期症状は、右上腹部の痛みや不快感で、炎症の進行とともに右の肋骨の下あたりが、次第に激痛になります。また吐き気や嘔吐、発熱がある場合もありますが、高齢者は熱が出ない場合もあります。

治療

治療の初期段階では絶食、輸液、抗菌薬投与、鎮痛薬投与を行います。 重症化してショック状態になった場合や肝障害が強くなったりした場合には、 緊急の胆道ドレナージを行います。腸閉塞

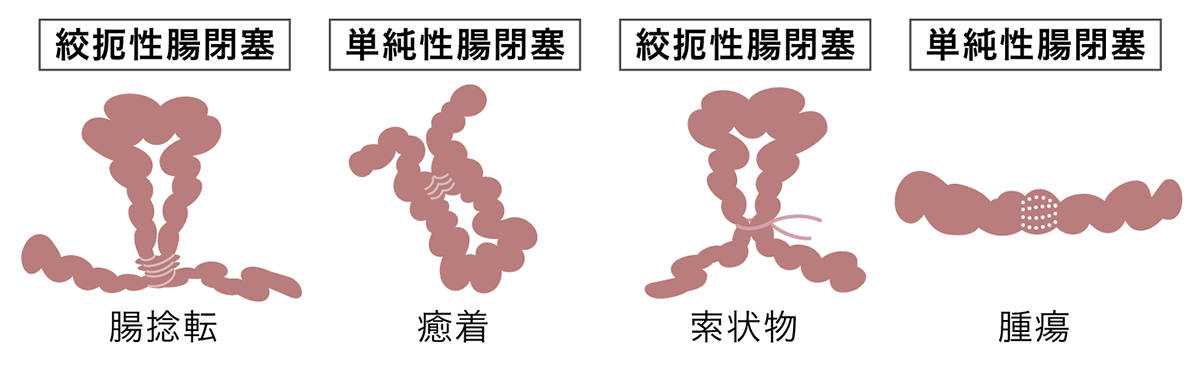

多くの場合、過去に受けられた手術に伴う腸管の癒着が原因で、通過障害が起きる病気です。飲べ物や飲み物、ガスや便などが排泄されずに小腸や大腸で滞ってしまう状態です。排泄されずに腸に詰まると、腸が拡張することでお腹が張り、腹痛を呈します。滞った食べ物やガス等が口の方へ逆流することにより吐き気・嘔吐をもたらします。閉塞の原因や経過によっては、腸管の血流障害を来し、腸管の壊死や穿孔を引き起こし、これに伴う腹膜炎や敗血症、多臓器不全を経て、生命の危険も伴う場合もあります。

腸閉塞により水分が腸管内に留まり、その結果、血管内は極度の脱水に陥り、様々な病状を生み、これにより死に至ることもあります。腎不全をはじめとする多臓器不全に陥るケースもあります。過去に受けた手術から初発の腸閉塞までの期間は様々であり、術後間も無くに発症するものから、術後50年以上経ってから初めて発症するケースまであります。

大腸がんや胃がんの転移、小腸の腫瘍などで大腸や小腸が閉塞することもあります。

症状

症状には、腹部の膨隆や痛み、便秘、嘔吐、発熱、頻脈などがあります。

治療

[内科的治療]いかなるケースでも絶飲食と点滴が基本です。軽症な場合は、これだけで改善することもあります。より重度な場合や絶飲食で改善しない場合は、鼻から胃まで、もしくは鼻から小腸まで管を挿入して減圧することがあります。

閉塞が解除して、通過が改善するようでしたら、管を抜いて、飲水や食事を開始して、通過障害が再燃しなければ、退院できます。

[外科的治療]

上記内科的治療で改善しない場合や、腸管の壊死や穿孔が疑われる場合、改善しても閉塞の原因(高度な癒着や腫瘍)が残っている場合や、内科的治療を要する腸閉塞を繰り返す場合は、手術治療の対象となります。

多くの場合は腹腔鏡手術で体に優しい手術で治療を受けてもらえますが、病状次第では開腹手術にしなくてはいけない場合もあります。

消化器病に関することはぜひ当院にご相談ください。

消化器病センターの医師によるコラム

Copyright © 2025 医療法人 医仁会 All Rights Reserved.

↑

Page top